招待演武(道央合氣道会様主催の演武大会)

道央合氣道会主催の演武大会に今年で3回目のご招待を受けました。

こうして呼んで呼ばれて友好の輪を広げていきたいものです。この輪を広げて東京オリンピックの年2020年5月2日に海外からもお呼びして更に友好の輪を広げていきたい。

この為にも去る6月にアイルランドにそして9月にはアメリカに行きセミナーを開き札幌に来てくれる様に呼び込んでいるところであります。

10月27日(土)は無傳塾の友好演武大会を開催します。参加団体を募集しております。一般の方も無料ですので大勢の方が見に来て下さい。

2018年10月27日(土)北海きたえ〜る於13:00開演

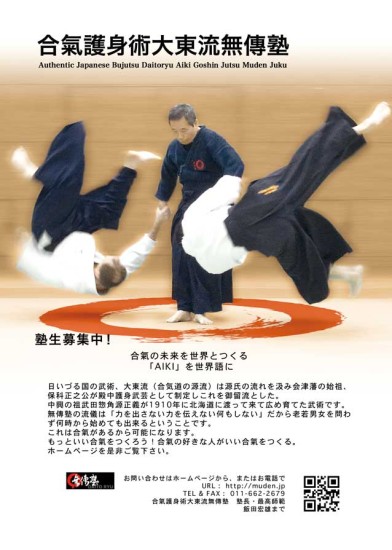

羽交い締め

後ろからいきなりガーンと勢いよく羽交い締めにあった。

取は身体を後ろに持っていかれ崩れてしまう。

「後の先」でその強い力を削ぎ取って投げた。しかも受は取の身体に纏わり付いて極固められている。

ここに秘密がある。これを無傳の閉足と命名した。

「無傳之閉足(むでんのへいそく)」「無傳之息(むでんのそく)」「無傳之開(むでんのかい)」この三つの技を公開した。

この三つの技を総括したものが「無傳之合氣」と呼んでいる。

見えざる力!摩訶不思議!無傳のザ合氣!

2018年4月29日

いい氣 いい出会い いい仲間づくり

Good energy. Good encounters. Good relationships.

合氣護身術大東流無傳塾

塾長・最高師範 飯田宏雄

SEMINAR

☆Ireland Branch 8th,9th,10th June 2018

https://www.facebook.com/MudenjukuIreland

☆New Jersey Branch 8th,9th September 2018

https://www.facebook.com/DaitoryuMudenjukuNJ

☆Japan Honbu Enbu Taikai 27th,October 2018

☆Japan Honbu Open Sminar 28th,October 2018

https://muden.jp

大和田善正 六段

無傳之合氣~21世紀は堀川幸道流の合氣之術で~

会津で生れ北海道で育った大東流合氣柔術(合気道の源流)

堀川幸道師範(右)と若き日の飯田塾長

「大東流合氣柔術は小柄な人でなければその奥義に達することが出来なかった。大兵肥満型は力に頼りすぎ、かえってその根本原理を崩し、害あって益なしとされていた。」

『会津剣道誌』中の『武道夜話』より

さらに大東流といえば柔術・関節技・当身技・固め技などの武田流では痛すぎるといわれ、特に女性が嫌うであろう。しかし植芝盛平が合氣道として柔の流れによって大衆に普及化した。

−植芝流−

大東流には柔術と合気柔術そして合氣の術とがあり、会津藩の殿中護身武芸御式内は合氣の術に属する。

当、無傳塾は、この武術に品性、品格、気品を備えた格式高い合氣護身術を志向していきたい。

「合氣の技」は力が要らないので老若男女年齢を問わず修行体験が出来る。したがって生涯体育として最適である。

相手につかまれた瞬間、赤子の手をつかむが如く<捻り><固め>の極めが可能である。ゆえに誰でもできるので、生涯健康維持に最適と思われる。

大衆化の第三段(波)として柔らかいが、真綿で締め付けられていく「柔の合氣」を志向していき、柔道で言うところの「柔よく剛を制す」空気投げのような柔らかい「柔の合氣」で具現化させて一般向けに広く普及を図っていきたい。(敬称略)

Daito Ryu

Self Defense Techniques of the Muden Juku:

The Techniques.

“Even people of slight build can penetrate the secrets of Daito Ryu Aikijujutsu. This is because one who uses only muscular effort can be defeated by one who understands the principles of Kuzushi (balance breaking). In this way, it is possible for one to turn a potentially dangerous situation to one’s own advantage.”

(From: “Article on the sword arts of the Aizu Clan.” From “Tales of Bushido Told by Firelight.”)

To explain the above statement further, Daito Ryu consists of a unique collection of waza (techniques) including:

“Soft” techniques (techniques that require a minimal use of force), joint techniques, special strikes to vital points of the body (Atemi), “hard” techniques, and so forth.

The arts of Takeda Sokaku have had a long held reputation for being too “rough” and many people, especially women, disliked its practice. In particular, Morihei Ueshiba’s Aikido, as a “soft ” style, has gained a great many practitioners across the world.

Daito Ryu consists of Ju-Jutsu and also “Aikijujutsu”, which was practiced within the Aizu clan as a special type of self-defense that belonged to a group of techniques known as “O-Shiki-Uchi” (“Great teachings within the room”)

Muden Juku practices this type of Bujutsu. Training in Aikijujutsu develops a high level of self-defense ability and leads to a more refined spirit and upright character.

Because Aiki techniques do not require great physical effort to execute, men and women can enjoy its practice. It is a suitable physical practice for the very young and old.

This is possible because even the most subtle twist of a child’s hand or sudden application of a technique can overcome an attacker if one knows how and when to apply it. Because of this, Daito Ryu can be considered one of the most suitable arts for all ages and types of people.

By the time they each the level of third Dan, most practitioners are able to attain a softness and smoothness like that of silk when performing techniques. The principle in Judo that “softness overcomes hardness” reflects this level of attainment. This quality of “soft” Aiki is also good for a healthy, relaxed body.

People who train to this level can spread this “soft Aiki” far and wide.

塾生募集!

「いい氣、いい出会い、いい仲間づくり」

Good energy, Good enccounters,Good relationships

自分の身は自分で守る気概を持て!

護身術の精神

大東流合気柔術の本旨は「斬らない、斬られない。殴らない、殴られない。蹴らない、蹴られない」とされており恩師永世名人位堀川幸道翁の信念であり、人生観でもあった。

ある日、稽古の折、参ったと合図をした者に対し更に追い打ちをかけようとした時、堀川先生は厳しく叱咤その行為を制止されたことがありました。

この護身術というものはすごく厄介なので、相手を傷つけないで反抗心を惹起させないようにして心服させることは至難の業でありまして、技価も高度に保っていなければそれが出来ない訳であります。

昨今はストレス社会、当無傳塾は力が要らないから老若男女誰れでもできる。こどもと大人とが一緒に稽古を楽しんでいます。

それが出来得るのは力でなく術だからです。

誰が強いとか弱わいとかではなく、誰れが上手とか下手とかではなく、ひたすら形の具現化(深堀り)を心掛けて稽古に励んでおります。

力を出さなくてすむからこの技に集中出来るのでストレスが解消され稽古後は肉体的な疲労感がなく壮快感を覚えることが出来ます。

無傳塾ルールのひとつに「和顔に勝る技はなし」とあり

みんなで「明るく楽しく元気よく」でやっております。

武道の経験のない方も、また武道求道の方もどなたでも歓迎致します。

大東流合気柔術中興の祖、武田惣角源正義翁は門人を前に「ほら、簡単だろう、だから見せないのさ」と言った。

ただ真っ直ぐに立つ、正しく座る、それが技

ただ姿勢を正して、ゆったりと息を吸う、息を吐く、それが技

無傳塾 少年の部 吉岡俊亮くんの演武

8才(当時)の男の子、吉岡俊亮くん。友好演武大会において、事前のお手合わせのないぶっつけ本番でやってもらいました。

This shows Shunsuke Yoshioka (8 years old) performing a Daito Ryu technique.

It looks as if he is doing nothing, but this is actually authentic Daito Ryu Aiki in action!

This is owned by

Daito ryu Aikigoshin jutsu Muden juku

Authentic Japanese Bujutsu

一度見学に来てみませんか?

- こどもと大人と一緒に稽古する時間帯を設けています。

- 普通の武道ではない風景、男性と女性とが一緒に稽古しています。

- ご両親とお子さんたちが楽しく和みながら稽古をしています。

- 学校では経験することがない小学1年生から70歳未満の縦社会でコミュニケーションがとれます。これがイチバンのメリットです。

- 当塾では今までケガは皆無であります。

- いよいよ小中学校から武道教育が始まります。本物の武道に触れてみませんか。

- 海外に出ると自分が日本人であることを強く意識(アイデンティティの目覚め)します。世界に誇れる大和心の武道を身につけましょう。

親お子さんたちがそしてご夫妻で楽しく和みながら稽古をしています。

むずかしいをカンタンに手ほどきします。

あなたも大男をネジ伏せることができます。

力ではなく術だから!

術とはあらどうしたの!自分は何もしないのに。

これが本物なのです。

Simple is the Best

むずかしいをカンタンに出来ます。

いい気、いい出会い、いい仲間づくり。

大東流は今、NHK大河ドラマ「八重の桜」が放映されている舞台である会津藩の御留流(殿中護身術)で、禄高五百石以上の重臣等にだけ伝授したといわれる格式高い秘術です。

大東流合気柔術中興の祖、武田惣角源正義翁の言葉

「ほら、簡単だろう、だから見せないのさ」

当無傳塾はこの秘術を

- 見せない→見せます

- むずかしいを→カンタンに

- できないを→できるようにします

無傳塾の合氣柔術は力が要らないから子供や女性でもできます。

無傳塾の合氣柔術は力が要らないから子供や女性でもできます。

お子様の一人歩きが心配な方、子供が大人を投げるところを実際に見てみませんか?

親子で見学も大歓迎です。

力が要らないから誰にでも出来ます。

力が要らないから誰にでも出来ます。

軽運動なので健康増進にもなります。

稽古後は爽快感・ストレス解消に最適、親子(ファミリー)で楽しくやってます。

こどもと大人が一緒にやる時間帯(コア)も設けています。

術があるからこどもが大人を投げることができます。

団塊の世代におすすめ。退職後の健康増進、仲間づくりに!

団塊の世代におすすめ。退職後の健康増進、仲間づくりに!

子供から大人まで、女性、男性、外国の方も、どなたでも。

- 合気道の源流である大東流合気柔術は、会津藩の秘技で、武田惣角源正義は、その秘術を世に初めて出した人で、彼が指導開始(1898年5月)して、110余年に相成ります。

- 試合がない型稽古、力のいらない技なので、生涯体育として有効です。然るに、「生涯現役」が実現できる理由であります。

- 老若男女、年齢不問、ノンハンディ(力のある、ない、男女別)、いつからでも始められます。

- いきつくところは呼吸力、先ず息を吐く、そして吸うことができる人であれば、習得できます。

- 体は心によって動かさられるので、投げようとしたら、体はこわばって投げることができません。

- だから、型どおりに動く所作が大切になります。

- 技の術理は、人体解剖から出来上がった、とても精緻につくられています。

- 合気によって一瞬金縛りにして、相手の力を取り、攻撃できないようにし、技を掛けていくので、赤子の手をひねるが如く力は不要。むしろ邪魔になります。

- 受身は、座り技から始めますので、投げられながら習得できます。恐ろしくありません。型稽古なので、怪我はありません。

料金その他詳細は、お電話またはメールフォームでお気軽にお問い合わせください。

→

稽古は「西区体育館」「南区体育館」「中島体育センター」でおこなっています。

詳細はこちらをご覧ください。稽古の見学、体験入学も受け付けております。

→

無傳塾では、出張稽古もいたします!

誰でもできる、やさしく簡単で健康に良い護身術を気心の知れた仲間同士で稽古しませんか?

人数、稽古場所その他ご相談に応じます。まずはお問合せ下さい。

ご提案 講師を派遣いたします。お声掛けを!

- 主婦、リタイヤした殿方向けに 健康の維持向上に 午前中

- カギ子(こどもたちに)余暇の有効活用に 児童会館向けに

- 中学校武道必修化に伴い先生向けにあるいは生徒向けに

- 女性の職場向けに護身術を

- 企業向け「健康経営」といわれる今、社員の健康向上の一助に

- 小・中・高・大学での同好会、部活づくりに

メールフォームをご用意しておりますので、そちらからお問合わせをお願いします。

あるいは、お電話、FAXでも受け付けております。

詳しくは下記のお問合わせページヘ

→

塾生の声

大東流を修行して「自分を見つめる」

稽古を通して学んだこと

私が無傳塾に入塾したのは、2003年。夫の付き添いのため、たまたま稽古を見学したのがきっかけでした。私はその当時、武道に対する憧れや興味もさほどあるわけでは無く、「女の人もたくさんいるのだな」、「子供も大人に混じってたくさん稽古しているんだな」とぼんやり思いながら見ていました。それから2か月間、ずっと稽古の様子を見学していたのですが、なんとなく痛そうなイメージしかなかった“武術”がそうじゃないのかも、という思いに変わり「見ているより一緒にやる方が楽しいですよ」と女性の塾生の方々に誘われて始めました。途中、妊娠、出産、育児と3年間休塾しましたが、3年後に何のブランクもなかったかのように稽古にすんなりと戻れた時はびっくりしました。

私は、何かを新しく始める時にまず3年は続けようという、なんとなく自分に課すルールがあるのですが、無傳塾のお稽古に関しては一度も辞めたいと思ったことがありません。でも

、飯田先生の「通うことが修行」という言葉、この一見簡単で誰にでも出来そうなことが実はとても難しく、いつもこの言葉に背中を押されていたような気がします。もちろん、毎日の生活の中で疲れてる時やさぼりたい時がたまにありますが、そんな時は考えることを中断して(頭をからっぽにして)まず稽古に行く。行って稽古が始まってしまえば、いつのまにか疲れていたことなど忘れて稽古を楽しんでいる自分を発見します。終わった後は、体も軽く気分もすっきりして、来る前より爽快な気持ちになっています。先生がよく「うちのは(無傳塾の稽古は)立禅だよ」とおっしゃいますが、なるほど、正しい姿勢で立ち、自然な呼吸をして、無の状態になるというのはまさに禅の修行のようでもあります。しかし“修行”とは言っても真冬に滝の下で水をかぶりながら禊をするといったような修行ではなく、“瞑想”に近いかもしれません。とても穏やかで、リラックスできるのです。おそらく、人によって疲れやストレスが溜まった時の発散方法がいろいろあると思うのですが、私の場合は、間違いなくこのお稽古に通うことがストレス発散だったのです。

また、年齢、職業問わずいろいろな人に会えるのも稽古の魅力でした。先生のほかにもいろいろな先輩方から懇切丁寧に教わりました。しかし、通い始めてしばらくの間は説明していただいてることがよくわからず、見様見真似でなんとかやっていました。型稽古は、受け(技を受ける人)も取り(技をかける人)も決まった“型”に沿って行うのですが型通りにやることと、技がかかったふりは違うのです。 “合気”の感じ方は人それぞれ違うと言われますが、私は長い間その感覚がよくわからなかったので、たまに合気を感じたふりをしたこともあったのですが、「そんなことはしなくてもいい。わかる時がくるし、人によって感じ方はみんな違う」ということを先輩の方から教えていただき、とても気持ちが軽くなりました。 “感覚”という目に見えないもの、言葉や視覚ではなかなか伝わりにくいこの“感じる”という感覚をどのように養っていくのか、どうすればその感覚が鋭くなっていくのか。「これが、“合気”なのか?」と一瞬分かったような気になっても、次の瞬間やっぱり全然わからなくなり、そんなことを何度も何度も繰り返し、いろいろな人と稽古をして、受けの感じ方を確認して、受けてくれる人の反応を見ながら少しずつ自分の体も変わってきたような気がします。が、長い時間がかかりました。

合気習得の道に近道はないのです。

ただし、無傳塾を立ち上げた飯田先生は、35年かけて幸道先生から学んだ大東流をこの無傳塾では特に“合気”に特化した技法を教え後世に残そうと決めました。昔は柔術、合気柔術を習得したものが何十年もあとになってやっと“合気の技”を習うことが出来た、と聞きました。それに比べれば“近道”かもしれません。

しかし、本物の合気を習得するには、徹底してなぞるいわゆる昔からある「型稽古」を何度も何度も繰り返し行うしかなく、自分の勝手な思い込みやエゴを捨て、先生の言うことを素直に聞き、信じて、真摯に学ぶ。最終的にはこれしかないのではないかと思っています。頭で理解しようとしても、知識は増えるかもしれませんが体現できることとは別なのです。ただこれは、言い換えれば「素直に稽古を続けていけば、誰でも合気を習得できる」ということです。今まで、経験の無かった私にでも、信じて稽古を続けていけば合気の技を習得出来るということなのです。これは、稽古を続けていく上でとても励みになりました。

さらに、稽古を続けてきて学んだこと。それは、人間の体の構造と神秘を昔の人はよく理解していたという驚きです。たとえば、正しい姿勢で立って、力むことを捨てて、しかし体の張りはしっかり保ってということがちゃんと出来たときに技がかかるということ。たとえば、相手を責める時に技によっては体の痛点やツボ、頸動脈を攻めること。これは、体の構造をよく理解していないと出来ません。むやみにやると相手を傷つける恐れがあるからです。そのほか、合気の稽古をして鍛えられるのは、内転筋や腱、靭帯などのジムなどで鍛えることが難しい筋肉や組織であると言われていることなどです。そして、何より稽古とは体を鍛えたり技を習得するだけではなく、集中力や忍耐力、創意工夫だったり、意識の向上だったりという精神(心)と体の鍛錬であるということです。

今後、10年、20年先のことを考え、いまの私に何が出来るのかと思った時に、自分の技術の向上はもちろん、これからは性別、年齢、人種を超えた様々な人に素晴らしい日本の文化「合気」を正しく伝え、後世に残していくこと。これが使命なのではないかと思っています。

自分が学んで実践したことを正しく伝えたい。小学生でも個人のスマートフォンやパソコンを持ち、いろんな情報が瞬時に手に入る世の中。しかし、無傳塾の稽古で身につく合気技は決してインターネットでは得られません。“合気”とは、長い時間をかけて先人たちが身を持って確立した目に見えない力なのです。そして、人から人へ受け継がれていく無形文化財です。

武道の精神「武術は“道”としてあり、人を傷つけるものではなく、己を戒めるもの。」「本当の“強さ”とは相手を倒すことではなく、自分の弱い心に勝つこと」

大東流を修行してこの精神を身をもって理解し、大東流を生涯かけて学んでいくことで人生が豊かになると強く思う今、正しく次の世代にこの無傳塾の技を伝えていきたいと思います。

大東流無傳塾 アイルランド支部

バーク 恵

2018年3月13日

大東流を修行して自分をみつめる

永世名人位 堀川幸道師範に思いを馳せて

伝承とは?(合気の伝承とは?)

巷には合気を謳う会派が多数存在するが、本物の合気をその会派において身をもって体現できる人間は極めて少ない。飯田先生はその数少ない一人であるが、なぜそのような差が生じるのか?その理由を知るためには、無傳塾の流儀と他会派の流儀との違いは一体何なのか?飯田先生の思想とは一体何なのか?を理解することがどうしても必要である。

すなわち、飯田先生からの言葉や技がどのような背景をもって今に表現されているのか?そのひとつひとつに耳を傾け、感じ取り、考察していかない限り、本物の合気習得は困難であるということである。

人間は自分の知識・経験の範囲内でしか、物事をとらえることができない。具体的な指導内容は割愛するが、先生からの言葉・指導があれば、自分の拙い考えを引き合いに出さず、先生がなぜそのように言うのか?なぜそのように指導されるのか?自分とは何が異なるのか?を本気で考え、たとえ今その答えが分からないとしてもそれを信じて自分の心と身体が納得し腑に落ちるまで純粋に先生の言うことをなぞり実践し続けることが肝要である。難しいことではあるが、それこそが先生の心を理解するということであり、ひいては合気をつかむための近道となるのである。

飯田先生は、堀川幸道先生を目指し、幸道会の厳しい環境の中で客観的に自分自身を見つめ、堀川先生の技と思想の本質は何たるかを試行錯誤し、ひたすら謙虚に修行を積み重ねてきた。そして自分勝手な解釈をすることなく、堀川先生の「流儀」を自分に落とし込むことを徹底してきた。その飯田先生の非凡な努力の結果が今の先生の合気であり、生き方そのものなのである。もし、飯田先生が堀川先生の流儀を蔑ろにし、技法だけを単に追いかけていれば、決して今のような素晴らしい合気を体現することはできなかったに違いない。飯田先生は堀川幸道先生の素晴らしい合気を求めて、半世紀もの間、努力を積み重ね、更に留まることなく今もなお修行を続けているのである。

飯田先生の「負けるが勝ち」という言葉がある。これは単に努力も何もせず負けてしまうという安易な逃げの姿勢をあらわしているのでは決してない。本当の意味は、「たとえ今の自分にはできなくても、本質ではない様々な感情や誘惑に負けることなく、合気技法の揺るぎない基本と本質を理解するまでは、他人に理解されず馬鹿にされても、それに耐え、忍び、信念をもって努力をひたすら積み重ねる。」という猛烈な覚悟のもとにある言葉なのだ。この思想は合気をつかむための重要なヒントになっており、そして今もなお進化し続ける飯田先生の合気の技法を支える土台のひとつである。

武術である以上、説得力のある結果を今すぐ求めたくなる。外見で明らかに分かる速さ・強さのある技法に目がいってしまう。また、過去の自分の成功体験・失敗体験から、強くなければならない。負けてはならない。認められたい。という気持ちが噴き出してくる。そして未来に対する恐れから、失敗したらどうしよう。認められなかったらどうしよう。いやな思いをしたくない。などの思考が次々と自分の心の中に押し寄せてくる。しかし、これらの自分の中に湧き上がる画餅に帰すものにとらわれてしまえば、すぐに基本・本質とは何かを見失ってしまう。

更に、堀川先生・飯田先生のその心を理解せず、技法ばかりにとらわれ、自分の勝手な解釈が入れば、すぐに本物の合気の道から逸れてしまい、誤った方向に行ってしまう怖さがあるのだ。その誤った方向では、何十年必死に努力を続けても本物の合気を体得することができないという厳しさがあるということである。

伝承とは「その技術とともにその心も引き継がれるもの」であって、看板や段位や免状などでは決してないのである。これは大袈裟な話ではない。自分では合気の技を修行してきたつもりでも、仏作って魂入らずの如く全くの別物になってしまっていることに気付かないのである。

唯一、連綿脈々と続く堀川先生・飯田先生の流儀があるからこそ誇り高き本物の合気技法とその心を学ぶことができるのである。だからこそ、塾生としてこの流儀を真摯にそして注意深く守り続け徹底的に実践し続けていかなければならない責務がある。その責務を全うすることで自分の過去のとらわれや未来への恐れから開放され、ひいては今この瞬間を感じ、この瞬間に集中できる心と体を自然と養い、それが本物の合気技法を形づくっていくものであると確信している。

堀川先生・飯田先生の心と技を学べることに感謝し、誇りをもって、これからもひたすら謙虚に一生かけて学んでいく覚悟である。

2018年 1月11日

合氣護身術大東流無傳塾

参段 南 出 憲 宏

Essay by Minamide

Examining myself while undergoing the shugyo of Daito Ryu, I reflect on Kodo Horikawa, shihan and eternal master (eisei meijin) and ask: What is the transmission of the aiki tradition?

There are many groups (kaiha) around the world who talk about Aiki. But not many people can demonstrate it. Iida Sensei is one of the few who can. But why is this? And why are there so many who can’t use Aiki? To understand the answer, we need to understand the difference between Muden Juku practice methodology (Ryu gi) and others. This means thinking deeply about Sensei’s words and how his technique and teaching emerged from his background. You must feel, listen and consider all of this. Usually, people only evaluate something according to their own experience and level of knowledge, but in Muden Juku practice, you must always ask: “Why does sensei say that? Why is he teaching in that manner, and how is it different to my understanding?” If I cannot get a clear answer for these questions immediately, I adhere faithfully to sensei’s teaching method and style of practice. I trust this teaching until such a time as that I am able to grasp the teaching with my body and mind.

This is difficult, but it is the only way to understand sensei’s mind, or to grasp his kokoro. And this is the also the quickest way to understand Aiki. Iida sensei’s model was Kodo Horikawa sensei, both in his techniques and his philosophy. Iida Sensei examined himself objectively during harsh training environment at the kodokai (the name of the daito Ryu group established by Horikawa) for a long time. He endured shugyo with modesty and always tried to adhere to the essence of what was Horikawa’s technique and philosophy. Also, he never allowed himself to add his ego to the techniques or tried to invent his own “style” of doing the techniques. This is why, through his extraordinary efforts, Iida Sensei managed to develop a phenomenal level of Aiki that has become his way of life.

If Sensei only mimicked Kodo’s techniques, he would not have been able to grasp the essence of Aiki. Iida Sensei is still practicing after over half a century of practice. Iida sensei’s saying about this is one must “win through losing”. This does not mean to give up and accept defeat. Its true meaning is: even if you can’t do it now, believe in yourself, don’t lie to yourself, and trust in the practice method and strive to understand the essence of Aiki. Even if others sneer at your practice or have no idea of what Aiki is, just do the practice (keiko) over and over. This is the secret of the constant development of Sensei’s Aiki.

Most people have their own opinions about martial arts (Bujutsu/Budo); that they should look graceful or be practical and dynamic. I have some experience of Budo myself, and I understand that it is easy to make my practice suit the demands of my ego, such as making me strong, to hate losing, also to gain a reputation and be respected by others. This kind of thinking also affects one’s attitude about the future, making one afraid of making a mistake, or making the wrong decision. One’s mind becomes a calculating mind weighing up profit and loss. But nothing is certain, so this also creates feelings such as frustration, confusion and fear. If you are in this mindset, you cannot see the essence of Aiki. This is very important. If you just hanker after Horikawa and Iida Sensei’s techniques, and add your own ego’s understanding to the techniques, you will never understand their kokoro. You would then develop along a completely different line. Following that line, you will never develop Aiki, no matter how hard, or for how long you practice.

“The Kokoro and not just the techniques must be transmitted.”

Tradition is not embodied in a name, a grade or a certificate. I know many people who thought “I’ve got Aiki”, when they received a grade or a menjo (certificate). They didn’t realise that they had not received the Kokoro. Iida sensei has kept the style (Ryu gi). In this practice you can receive both the techniques and the essence of Kokoro.

In order to do this practice, I have prepared myself to fulfil my responsibilities for receiving the transmission in releasing all negative thoughts of the past and all worries about the future. This way, I can live in the ‘now’ and concentrate on the practice of both mind and body that constitute and develop Aiki. I appreciate that I must learn both the spirit and the techniques from the lineage of Horikawa to Iida, and I will keep learning this proudly and modestly.

Minamide Norihiro.

傘取

取りが半棒に触れただけで受が横転している。

半棒を傾けたり、捻ってはいない。水平を維持している。

横転した受の顔は合氣が入って悶絶した様子が窺える。

これが合氣の特性である。これを「無傳之開(むでんのかい)」と命名する。

永世名人位堀川幸道師範は番傘を使って技を掛けていた。

飯田は番傘の代わりにこの半棒を使用した。

見えざる力 摩訶不思議! 無傳の合氣!

2018年4月1日

いい氣 いい出会い いい仲間づくり

合氣護身術大東流無傳塾

塾長最高師範 飯田 宏雄

SEMINAR

☆Ireland Branch 8th,9th,10th June 2018

https://www.facebook.com/MudenjukuIreland

☆New Jersey Branch 8th,9th September 2018

https://www.facebook.com/DaitoryuMudenjukuNJ

☆Japan Honbu Enbu Taikai 27th,October 2018

☆Japan Honbu Open Sminar 28th,October 2018

https://muden.jp

Essay by Minamide

Examining myself while undergoing the shugyo of Daito Ryu, I reflect on Kodo Horikawa, shihan and eternal master (eisei meijin) and ask: What is the transmission of the aiki tradition?

There are many groups (kaiha) around the world who talk about Aiki. But not many people can demonstrate it. Iida Sensei is one of the few who can. But why is this? And why are there so many who can’t use Aiki? To understand the answer, we need to understand the difference between Muden Juku practice methodology (Ryu gi) and others. This means thinking deeply about Sensei’s words and how his technique and teaching emerged from his background. You must feel, listen and consider all of this. Usually, people only evaluate something according to their own experience and level of knowledge, but in Muden Juku practice, you must always ask: “Why does sensei say that? Why is he teaching in that manner, and how is it different to my understanding?” If I cannot get a clear answer for these questions immediately, I adhere faithfully to sensei’s teaching method and style of practice. I trust this teaching until such a time as that I am able to grasp the teaching with my body and mind.

This is difficult, but it is the only way to understand sensei’s mind, or to grasp his kokoro. And this is the also the quickest way to understand Aiki. Iida sensei’s model was Kodo Horikawa sensei, both in his techniques and his philosophy. Iida Sensei examined himself objectively during harsh training environment at the kodokai (the name of the daito Ryu group established by Horikawa) for a long time. He endured shugyo with modesty and always tried to adhere to the essence of what was Horikawa’s technique and philosophy. Also, he never allowed himself to add his ego to the techniques or tried to invent his own “style” of doing the techniques. This is why, through his extraordinary efforts, Iida Sensei managed to develop a phenomenal level of Aiki that has become his way of life.

If Sensei only mimicked Kodo’s techniques, he would not have been able to grasp the essence of Aiki. Iida Sensei is still practicing after over half a century of practice. Iida sensei’s saying about this is one must “win through losing”. This does not mean to give up and accept defeat. Its true meaning is: even if you can’t do it now, believe in yourself, don’t lie to yourself, and trust in the practice method and strive to understand the essence of Aiki. Even if others sneer at your practice or have no idea of what Aiki is, just do the practice (keiko) over and over. This is the secret of the constant development of Sensei’s Aiki.

Most people have their own opinions about martial arts (Bujutsu/Budo); that they should look graceful or be practical and dynamic. I have some experience of Budo myself, and I understand that it is easy to make my practice suit the demands of my ego, such as making me strong, to hate losing, also to gain a reputation and be respected by others. This kind of thinking also affects one’s attitude about the future, making one afraid of making a mistake, or making the wrong decision. One’s mind becomes a calculating mind weighing up profit and loss. But nothing is certain, so this also creates feelings such as frustration, confusion and fear. If you are in this mindset, you cannot see the essence of Aiki. This is very important. If you just hanker after Horikawa and Iida Sensei’s techniques, and add your own ego’s understanding to the techniques, you will never understand their kokoro. You would then develop along a completely different line. Following that line, you will never develop Aiki, no matter how hard, or for how long you practice.

“The Kokoro and not just the techniques must be transmitted.”

Tradition is not embodied in a name, a grade or a certificate. I know many people who thought “I’ve got Aiki”, when they received a grade or a menjo (certificate). They didn’t realise that they had not received the Kokoro. Iida sensei has kept the style (Ryu gi). In this practice you can receive both the techniques and the essence of Kokoro.

In order to do this practice, I have prepared myself to fulfil my responsibilities for receiving the transmission in releasing all negative thoughts of the past and all worries about the future. This way, I can live in the ‘now’ and concentrate on the practice of both mind and body that constitute and develop Aiki. I appreciate that I must learn both the spirit and the techniques from the lineage of Horikawa to Iida, and I will keep learning this proudly and modestly.

Minamide Norihiro.

大東流を修行して「自分を見つめる」

稽古を通して学んだこと

私が無傳塾に入塾したのは、2003年。夫の付き添いのため、たまたま稽古を見学したのがきっかけでした。私はその当時、武道に対する憧れや興味もさほどあるわけでは無く、「女の人もたくさんいるのだな」、「子供も大人に混じってたくさん稽古しているんだな」とぼんやり思いながら見ていました。それから2か月間、ずっと稽古の様子を見学していたのですが、なんとなく痛そうなイメージしかなかった“武術”がそうじゃないのかも、という思いに変わり「見ているより一緒にやる方が楽しいですよ」と女性の塾生の方々に誘われて始めました。途中、妊娠、出産、育児と3年間休塾しましたが、3年後に何のブランクもなかったかのように稽古にすんなりと戻れた時はびっくりしました。

私は、何かを新しく始める時にまず3年は続けようという、なんとなく自分に課すルールがあるのですが、無傳塾のお稽古に関しては一度も辞めたいと思ったことがありません。でも

、飯田先生の「通うことが修行」という言葉、この一見簡単で誰にでも出来そうなことが実はとても難しく、いつもこの言葉に背中を押されていたような気がします。もちろん、毎日の生活の中で疲れてる時やさぼりたい時がたまにありますが、そんな時は考えることを中断して(頭をからっぽにして)まず稽古に行く。行って稽古が始まってしまえば、いつのまにか疲れていたことなど忘れて稽古を楽しんでいる自分を発見します。終わった後は、体も軽く気分もすっきりして、来る前より爽快な気持ちになっています。先生がよく「うちのは(無傳塾の稽古は)立禅だよ」とおっしゃいますが、なるほど、正しい姿勢で立ち、自然な呼吸をして、無の状態になるというのはまさに禅の修行のようでもあります。しかし“修行”とは言っても真冬に滝の下で水をかぶりながら禊をするといったような修行ではなく、“瞑想”に近いかもしれません。とても穏やかで、リラックスできるのです。おそらく、人によって疲れやストレスが溜まった時の発散方法がいろいろあると思うのですが、私の場合は、間違いなくこのお稽古に通うことがストレス発散だったのです。

また、年齢、職業問わずいろいろな人に会えるのも稽古の魅力でした。先生のほかにもいろいろな先輩方から懇切丁寧に教わりました。しかし、通い始めてしばらくの間は説明していただいてることがよくわからず、見様見真似でなんとかやっていました。型稽古は、受け(技を受ける人)も取り(技をかける人)も決まった“型”に沿って行うのですが型通りにやることと、技がかかったふりは違うのです。 “合気”の感じ方は人それぞれ違うと言われますが、私は長い間その感覚がよくわからなかったので、たまに合気を感じたふりをしたこともあったのですが、「そんなことはしなくてもいい。わかる時がくるし、人によって感じ方はみんな違う」ということを先輩の方から教えていただき、とても気持ちが軽くなりました。 “感覚”という目に見えないもの、言葉や視覚ではなかなか伝わりにくいこの“感じる”という感覚をどのように養っていくのか、どうすればその感覚が鋭くなっていくのか。「これが、“合気”なのか?」と一瞬分かったような気になっても、次の瞬間やっぱり全然わからなくなり、そんなことを何度も何度も繰り返し、いろいろな人と稽古をして、受けの感じ方を確認して、受けてくれる人の反応を見ながら少しずつ自分の体も変わってきたような気がします。が、長い時間がかかりました。

合気習得の道に近道はないのです。

ただし、無傳塾を立ち上げた飯田先生は、35年かけて幸道先生から学んだ大東流をこの無傳塾では特に“合気”に特化した技法を教え後世に残そうと決めました。昔は柔術、合気柔術を習得したものが何十年もあとになってやっと“合気の技”を習うことが出来た、と聞きました。それに比べれば“近道”かもしれません。

しかし、本物の合気を習得するには、徹底してなぞるいわゆる昔からある「型稽古」を何度も何度も繰り返し行うしかなく、自分の勝手な思い込みやエゴを捨て、先生の言うことを素直に聞き、信じて、真摯に学ぶ。最終的にはこれしかないのではないかと思っています。頭で理解しようとしても、知識は増えるかもしれませんが体現できることとは別なのです。ただこれは、言い換えれば「素直に稽古を続けていけば、誰でも合気を習得できる」ということです。今まで、経験の無かった私にでも、信じて稽古を続けていけば合気の技を習得出来るということなのです。これは、稽古を続けていく上でとても励みになりました。

さらに、稽古を続けてきて学んだこと。それは、人間の体の構造と神秘を昔の人はよく理解していたという驚きです。たとえば、正しい姿勢で立って、力むことを捨てて、しかし体の張りはしっかり保ってということがちゃんと出来たときに技がかかるということ。たとえば、相手を責める時に技によっては体の痛点やツボ、頸動脈を攻めること。これは、体の構造をよく理解していないと出来ません。むやみにやると相手を傷つける恐れがあるからです。そのほか、合気の稽古をして鍛えられるのは、内転筋や腱、靭帯などのジムなどで鍛えることが難しい筋肉や組織であると言われていることなどです。そして、何より稽古とは体を鍛えたり技を習得するだけではなく、集中力や忍耐力、創意工夫だったり、意識の向上だったりという精神(心)と体の鍛錬であるということです。

今後、10年、20年先のことを考え、いまの私に何が出来るのかと思った時に、自分の技術の向上はもちろん、これからは性別、年齢、人種を超えた様々な人に素晴らしい日本の文化「合気」を正しく伝え、後世に残していくこと。これが使命なのではないかと思っています。

自分が学んで実践したことを正しく伝えたい。小学生でも個人のスマートフォンやパソコンを持ち、いろんな情報が瞬時に手に入る世の中。しかし、無傳塾の稽古で身につく合気技は決してインターネットでは得られません。“合気”とは、長い時間をかけて先人たちが身を持って確立した目に見えない力なのです。そして、人から人へ受け継がれていく無形文化財です。

武道の精神「武術は“道”としてあり、人を傷つけるものではなく、己を戒めるもの。」「本当の“強さ”とは相手を倒すことではなく、自分の弱い心に勝つこと」

大東流を修行してこの精神を身をもって理解し、大東流を生涯かけて学んでいくことで人生が豊かになると強く思う今、正しく次の世代にこの無傳塾の技を伝えていきたいと思います。

大東流無傳塾 アイルランド支部

バーク 恵

2018年3月13日

塾長からのコメント

現在、海外で日出ずる国の武術・大東流合氣柔術(武田惣角翁→堀川幸道翁→無傳塾・飯田宏雄師範へと伝播)は日本の無形文化遺産ともいうべきものを心の糧として夫のオシン・バーグと共に大東流無傳塾の技を伝承・普及・指導しております。誠に感謝に堪えません。

上達の三要素

上達の秘訣とは素直で稽古熱心にして長く続けることです。無傳塾の一番大事にしている楽しい道場の雰囲気づくりなのです。

いい氣 いい出会い いい仲間づくり

合氣護身術大東流無傳塾

塾長最高師範 飯田 宏雄

第18回友好演武大会:2018年10月27日(土)13:00~15:00

第18回友好演武大会:2018年10月27日(土)13:00~15:00

オープンセミナー :2018年10月28日(日)

大東流系、合気会系、他各流派、会派の友好団体の方々の演武を予定しています。

また、協賛して参加を希望される団体を随時募集しております。

尚、翌日の10月28日(日)はオープンセミナーで交流しませんか。お気軽にご参加ください。東京オリンピックの2020年に向けて友好の輪を更に大きくして行きたいと思います。

詳しくは、「お問い合わせメールフォーム」または、お電話(TEL & FAX: 011-662-2679 塾長・最高師範 飯田宏雄)でご照会願います。

抱きつき合氣投げ(後技)

腰を使って投げるのが通常なのですが、腰を使ってはいません。

相手が勝手に自ら飛んでいく。取(技を掛けた方)の方も何かした、投げたという感じはしない。

植芝盛平翁もやらせに見えるものが本物だと言われています。

見えざる力 摩訶不思議! 無傳の合氣

2018年2月25日

いい氣 いい出会い いい仲間づくり

合氣護身術大東流無傳塾

塾長 最高師範 飯田 宏雄

SEMINAR

☆Ireland Branch 8th,9th,10th June 2018

https://www.facebook.com/MudenjukuIreland

☆New Jersey Branch 8th,9th September 2018

https://www.facebook.com/DaitoryuMudenjukuNJ

☆Japan Honbu Enbu Taikai 27th,October 2018

☆Japan Honbu Open Sminar 28th,October 2018

https://muden.jp

大東流を修行して自分をみつめる

永世名人位 堀川幸道師範に思いを馳せて

伝承とは?(合気の伝承とは?)

巷には合気を謳う会派が多数存在するが、本物の合気をその会派において身をもって体現できる人間は極めて少ない。飯田先生はその数少ない一人であるが、なぜそのような差が生じるのか?その理由を知るためには、無傳塾の流儀と他会派の流儀との違いは一体何なのか?飯田先生の思想とは一体何なのか?を理解することがどうしても必要である。

すなわち、飯田先生からの言葉や技がどのような背景をもって今に表現されているのか?そのひとつひとつに耳を傾け、感じ取り、考察していかない限り、本物の合気習得は困難であるということである。

人間は自分の知識・経験の範囲内でしか、物事をとらえることができない。具体的な指導内容は割愛するが、先生からの言葉・指導があれば、自分の拙い考えを引き合いに出さず、先生がなぜそのように言うのか?なぜそのように指導されるのか?自分とは何が異なるのか?を本気で考え、たとえ今その答えが分からないとしてもそれを信じて自分の心と身体が納得し腑に落ちるまで純粋に先生の言うことをなぞり実践し続けることが肝要である。難しいことではあるが、それこそが先生の心を理解するということであり、ひいては合気をつかむための近道となるのである。

飯田先生は、堀川幸道先生を目指し、幸道会の厳しい環境の中で客観的に自分自身を見つめ、堀川先生の技と思想の本質は何たるかを試行錯誤し、ひたすら謙虚に修行を積み重ねてきた。そして自分勝手な解釈をすることなく、堀川先生の「流儀」を自分に落とし込むことを徹底してきた。その飯田先生の非凡な努力の結果が今の先生の合気であり、生き方そのものなのである。もし、飯田先生が堀川先生の流儀を蔑ろにし、技法だけを単に追いかけていれば、決して今のような素晴らしい合気を体現することはできなかったに違いない。飯田先生は堀川幸道先生の素晴らしい合気を求めて、半世紀もの間、努力を積み重ね、更に留まることなく今もなお修行を続けているのである。

飯田先生の「負けるが勝ち」という言葉がある。これは単に努力も何もせず負けてしまうという安易な逃げの姿勢をあらわしているのでは決してない。本当の意味は、「たとえ今の自分にはできなくても、本質ではない様々な感情や誘惑に負けることなく、合気技法の揺るぎない基本と本質を理解するまでは、他人に理解されず馬鹿にされても、それに耐え、忍び、信念をもって努力をひたすら積み重ねる。」という猛烈な覚悟のもとにある言葉なのだ。この思想は合気をつかむための重要なヒントになっており、そして今もなお進化し続ける飯田先生の合気の技法を支える土台のひとつである。

武術である以上、説得力のある結果を今すぐ求めたくなる。外見で明らかに分かる速さ・強さのある技法に目がいってしまう。また、過去の自分の成功体験・失敗体験から、強くなければならない。負けてはならない。認められたい。という気持ちが噴き出してくる。そして未来に対する恐れから、失敗したらどうしよう。認められなかったらどうしよう。いやな思いをしたくない。などの思考が次々と自分の心の中に押し寄せてくる。しかし、これらの自分の中に湧き上がる画餅に帰すものにとらわれてしまえば、すぐに基本・本質とは何かを見失ってしまう。

更に、堀川先生・飯田先生のその心を理解せず、技法ばかりにとらわれ、自分の勝手な解釈が入れば、すぐに本物の合気の道から逸れてしまい、誤った方向に行ってしまう怖さがあるのだ。その誤った方向では、何十年必死に努力を続けても本物の合気を体得することができないという厳しさがあるということである。

伝承とは「その技術とともにその心も引き継がれるもの」であって、看板や段位や免状などでは決してないのである。これは大袈裟な話ではない。自分では合気の技を修行してきたつもりでも、仏作って魂入らずの如く全くの別物になってしまっていることに気付かないのである。

唯一、連綿脈々と続く堀川先生・飯田先生の流儀があるからこそ誇り高き本物の合気技法とその心を学ぶことができるのである。だからこそ、塾生としてこの流儀を真摯にそして注意深く守り続け徹底的に実践し続けていかなければならない責務がある。その責務を全うすることで自分の過去のとらわれや未来への恐れから開放され、ひいては今この瞬間を感じ、この瞬間に集中できる心と体を自然と養い、それが本物の合気技法を形づくっていくものであると確信している。

堀川先生・飯田先生の心と技を学べることに感謝し、誇りをもって、これからもひたすら謙虚に一生かけて学んでいく覚悟である。

2018年 1月11日

合氣護身術大東流無傳塾

参段 南 出 憲 宏

第17回大東流無傳塾友好演武大会の報告

日時 2017年11月12日(日) 13:00~15:00

場所 札幌市西区体育館格技室

札幌市西区発寒5条8丁目9-1

取の両脇横から受の左右二人が諸手にて掴んだ時の技です。

これは無傳の合氣による崩しで投げています。力が要らないから取の体勢は前屈しないで真っ直ぐ立っていられるのです。

第17回大東流無傳塾友好演武大会 挨拶文

本日は「第17回大東流無傳塾友好演武大会」にご参集いただき誠にありがとうございます。

遠いところの函館からは護身合気道・国井道場の国井周明先生ご一門の皆さん、帯広からは神刀流北海道本部の工藤正桂(くどうしょうけい)先生ご一門の皆さん、ご当地札幌からは道央合氣会の熊谷優範先生ご一門の皆さん、地球の裏から、とても遠い遠いブラジルから塩見先生をお迎えしての友好演武大会となります。

心から歓迎いたしますと共に厚く御礼を申し上げます。

一度は出てみたい、胸がドキドキ、心がワクワクする「憧れの大会」に育てて頂きたく回を重ねて参りました。今年で17回目を数えることになります。また黒子となり、こうして大会を支えてくれる塾生の皆さんにも深く感謝申し上げます。

さて、来る2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。つい先日の10月28日がオリンピック開催まであと1000日となりカウントダウンが始まりました。私たちはこのオリンピックを絶好の契機ととらえ、これを錦の旗印にして日本の文化のひとつである世界に冠たる誇りある武術武道を通して世界とつながりたい。そうして友好の絆を強め、その輪(和)を広げていきたいと念じております。

2020年に向けて、この演武大会を少しでも大きくしていきたい、夢の大舞台に仕立てたいとの思いもあって、この9月にアメリカでセミナーを開いて参りました。2020年にはアメリカの皆さんに日本へ来て下さいと呼び掛けて参りました。来年はアイルランドとアメリカに出向いて呼び掛けてくる予定になっています。

アメリカセミナーを終えた先頃に、名も知らない方から突然一通のメールが私のところに届きました。その内容は、原田信蔵の資料がないだろうかという問い合わせのメールでした。原田信蔵はアメリカのルーズベルト大統領に大東流合気柔術を教授した方です。大東流合気柔術の中興の祖である武田惣角源正義翁はアメリカのルーズベルト大統領から教授の要請を受け、代理として原田信蔵を差し向けたのであります。また、武田惣角翁はこの試される大地・北海道に1910年(明治43年)に渡って来て北海道に永住を決意し、昭和9年には岡田啓介総理大臣に北海道から出向きご教授されております。これらのことは北海道人として素晴らしいもの、誇らしきものではないでしょうか?

来年の2018年は松浦武四郎が「北海道」と命名されてから150年の節目にあたり、各地で記念事業の実施が予定されています。そこで当友好演武大会を2018年10月27日(土)と定め、みんなでつくる北海道150年事業の参画・協力事業の一環として参加のエントリーを済ませているところであります。

終わりに、将来武道とスポーツによって日本文化を世界とつなげ、友好の絆を強め、その輪(和)を広げていきたいと念じ、私の挨拶にかえたいと思います。

それでは、「明るく、楽しく、元気よく」演武大会の幕明けといたします。

本日は誠にありがとうございました。

2017年11月12日

合氣護身術大東流無傳塾

最高師範 塾長 飯 田 宏 雄